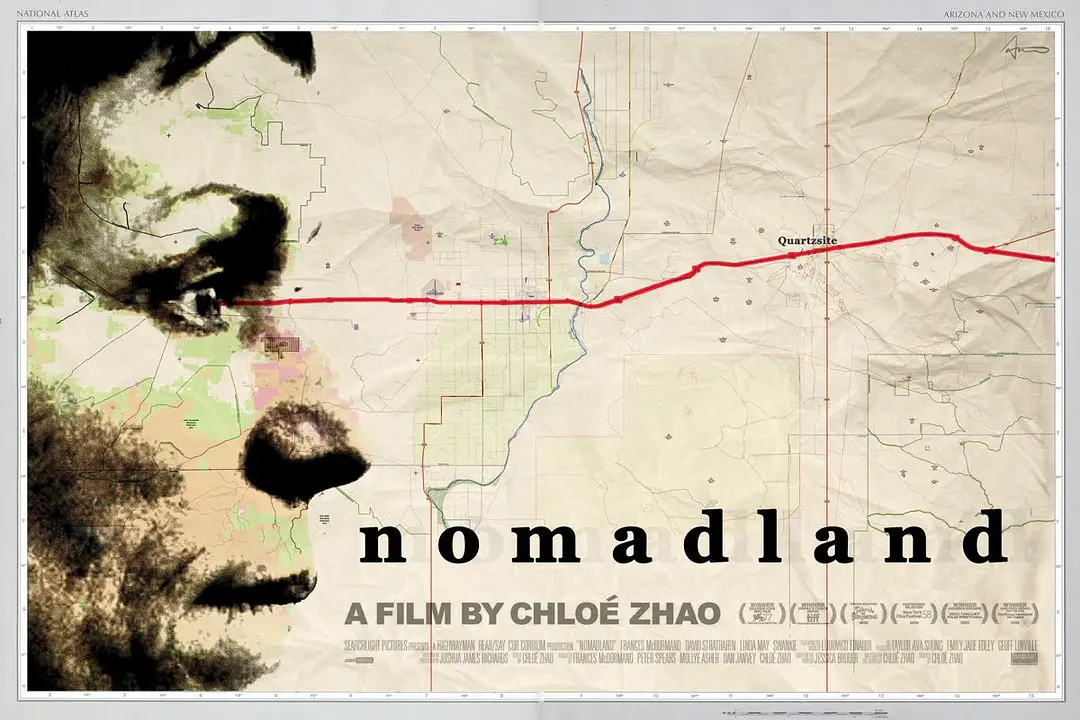

《无依之地》:女性视角下的现代游牧与自我重构

网盘链接:https://pan.quark.cn/s/ffc41a225060

——《无依之地》不仅是一部关于流浪的公路电影,更是一幅描绘女性在当代社会中寻找主体性的深刻画卷。导演赵婷通过女主角弗恩的游牧旅程,探讨了女性对传统社会规训的逃离、对自我价值的重构,以及对自由与孤独的辩证思考。

一、逃离与自主:对父权秩序的反叛

弗恩的选择远非被动逃避,而是对主流社会规则的主动疏离。在失去丈夫、工作和家园后,她拒绝接受妹妹的收留或重返中产生活,甚至面对可能的爱情时,仍坚持选择继续上路。这种决绝背后,是对父权社会定义的“正常生活”的质疑——女性必须依附于家庭、婚姻或稳定的社会角色。弗恩的流浪因此成为一种沉默的反抗,她通过掌控自己的移动轨迹,宣告了对生活的自主权。

影片通过弗恩的身体实践进一步强化了这一反叛。她在公路旁小便、在荒野中裸浴等场景,打破了社会对女性身体“得体”的规训。这种与自然的直接接触,象征着她对羞耻感的剥离,回归到一种更本真的存在状态。正如学者克里德所指,弗恩已“脱离女性气质”的束缚,不再扮演被凝视的客体。

二、重构“家”的概念:从物理空间到精神领地

对弗恩而言,“家”不再是固定的物理场所,而是流动的情感联结与自我认同。她的货车“先锋者”既是移动的居所,也是承载回忆与尊严的堡垒。影片中,弗恩精心布置车内空间,保留丈夫的钓箱与父亲的餐碟,这些物品成为她与过去的纽带,而非束缚。

更重要的是,弗恩在游牧生活中重建了家的意义。她与其他游牧者形成的临时社群,围绕篝火分享故事、相互扶持,构建了一种基于共情而非血缘的“亲缘关系”。这种流动的联结,挑战了以房屋和家庭为核心的传统家庭观念,体现了女性对情感共同体的新定义。

三、劳动与尊严:女性在资本主义缝隙中的生存策略

弗恩的游牧生活并未脱离劳动,但她以零工经济中的短期工作(亚马逊包装、营地管理员等)维持生计,形成了一种与资本主义体系的微妙共存。她的态度鲜明:“我需要工作养活自己。我爱工作”。这种对劳动的务实态度,既是对生存现实的回应,也体现了女性在体制缝隙中争取自主性的努力。

影片通过弗恩与妹夫的对话,进一步揭示了她的批判立场。当妹夫炫耀房产投资时,她反问:“鼓励人们倾其所有购买支付不起的房子真的是对的吗?” 这一质问,直指资本主义对“成功”的单一定义,彰显了弗恩对物质主义价值观的拒绝。

四、自然与女性:重返本源的生命联结

赵婷的镜头中,自然不仅是背景,更是弗恩精神复苏的媒介。她裸身浸泡于山溪、行走于红杉林、仰望星空的画面,将女性身体与自然景观融为一体,呼应了生态女性主义中“女性与自然同源”的理念。这种联结不是浪漫化的逃避,而是对生命本源的回归——在自然中,弗恩找到了被现代社会剥夺的宁静与力量。

值得注意的是,影片中的其他女性游牧者(如斯旺基)也通过自然实现自我完成。斯旺基选择在阿拉斯加的燕群环绕中走向生命终点,而非医院病房,这进一步强化了自然作为女性自主决策最终场域的象征意义。

五、女性同盟与代际对话:超越孤独的共情网络

尽管弗恩的旅程以孤独为底色,但影片并未忽视女性情谊的支持作用。她与琳达·梅、斯旺基等女性的互动,展现了游牧群体中特有的共情与关怀。尤其当琳达·梅讲述自己因社会保障金不足无法退休、一度想自杀的经历时,女性之间基于共同困境的理解超越了言语,成为彼此继续前行的动力。

弗恩与妹妹多莉的对话,则揭示了另一种女性关系——尽管选择不同生活,多莉仍承认弗恩的“勇敢”与“洞察力”。这种跨越价值观差异的认可,暗示了女性之间超越传统社会框架的理解可能。

六、女性的诗意存在:在废墟中寻找美与意义

弗恩的独特之处在于她始终保持对美的感知。她背诵莎士比亚的诗歌、在夕阳中独坐荒野、点燃新年烟花的瞬间,都是对生活诗意的执着坚守。这些时刻表明,游牧生活不是苦行的自我惩罚,而是对生命本质的重新发现——在物质极简中,精神体验反而得以深化。

影片结尾,弗恩回到已荒芜的小镇作最后告别,却未沉溺于悲伤。她继续上路的决定,呼应了游牧生活的核心哲学:“路上见”(See you down the road)。这句话不仅是对同伴的祝福,也是对她自身命运的注解——女性的生命如同一场无尽的探索,终点即是起点。

结语:无依之地的女性启示

《无依之地》不是一部关于绝望的电影,而是一部关于女性如何在崩坏的现代性中重建主体性的启示录。弗恩的旅程告诉我们,女性的自由不在于逃离与否,而在于是否有勇气选择自己的路,并承担选择的全部代价。当社会结构日益脆弱时,或许正是像弗恩这样的女性,为我们展示了如何在“无依”中寻找依靠,在流浪中抵达家园。

若你也在生活中感到困顿、质疑所谓“正常”的定义,那么《无依之地》会让你看到:真正的归属感,始于对自我价值的坚守,而非对外部标准的顺从。